第71回(2023年) 日本エッセイスト・クラブ賞

第71回日本エッセイスト・クラブ賞は5月30日、審査委員会(秋岡伸彦委員長)の最終審査の結果、下記の2作品の受賞が決まりました。贈呈式は6月26日、日本記者クラブ内で行われました。1953年に第1回の受賞者を輩出したクラブ賞は、エッセー、評論などの分野で最も権威のある賞として定着しています。

吉原真里氏(右)と海外取材の伊澤理江氏の代理・講談社の青木肇氏(左)

伊澤理江氏著

『黒い海 船は突然、深海へ消えた』

講談社

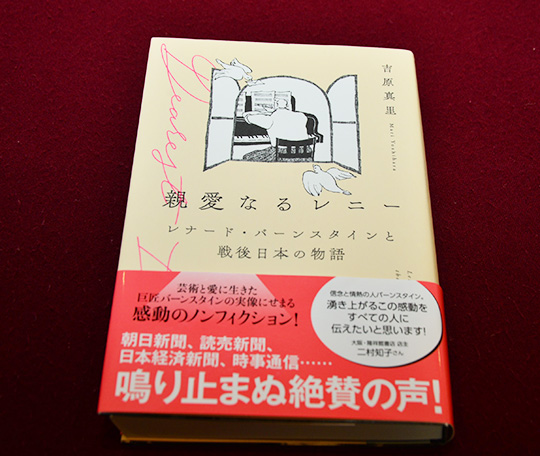

吉原真里氏著

『親愛なるレニー レナード・バーンスタンと

戦後日本の物語』

アルテスパブリッシング

審査報告

いかに事実と向き合うか

審査委員長 秋岡伸彦

日本エッセイスト・クラブ賞は、1952年(昭和27)創設以来の歴史を重ねて、第71回目を迎えました。

審査報告を行います。応募作品は計109点でした。内訳は、会員22名の推薦30点、出版社23社推薦の70点、個人応募9点です。

うち編著、復刻など審査基準から外れたものを除外して、対象を69点に絞りました。そのすべてを各委員が精読し、計3回の審査で次の7作品が最終候補に残りました。

吉原真里さん『親愛なるレニー』

高宮利行さん『西洋書物史への扉』

円満字二郎さん『漢字の動物苑』

揖斐高さん『江戸漢詩の情景ー風雅と日常』

山本幸司さん『死者を巡る「想い」の歴史』

伊澤理江さん『黒い海』

井上篤夫さん『フルベッキ伝』

そして、5月30日の最終審査で、委員多数の支持で『黒い海』と『親愛なるレニー』の2作品の授賞が決まりました。

書名のサブタイトル、副題は、前者が『船は突然、深海へ消えた』、後者が『レナード・バーンスタインと戦後日本の物語』です。ともに、綿密な取材・調査、豊かな表現、読者を引き込む構成、そのすべてで高く評価されました。

わがクラブ賞は、審査基準で対象を、随想、評論からノンフィクション、研究などにまで広げています。とはいえ、ノンフィクションないしノンフィクション系の2作品が並んで授賞するのは初めてです。

2作品は、ともに刺激的な内容をはらんでいます。一部委員から、『黒い海」には推論の根拠に、『親愛なるレニー』には私信の公開に、それぞれ懸念が示されましたが、全体としての作品の評価が覆ることはありませんでした。

優れたノンフィクションとは、調査や表現の力量に加えて、積み上げた事実に作者がいかに向き合うか、何を思うか。授賞2いただいた原稿を会報の様式にいたしました。作品がそうであったように、エッセイの名を冠した当クラブ賞では、とりわけ作者の存在感が問われるように思います。

なお、『黒い海』は、先に大宅壮一ノンフィクション賞(日本文学振興会)を受賞されました。その授賞発表時、当クラブ賞審査はすでに最終段階にあり、そのまま同時授賞としました。かつて当クラブ賞創設を唱えたのは大宅氏だったという縁を付言しておきます。

審査委員長 秋岡 伸彦

委 員 秋山 秀一 海老沢小百合 高村 壽一 内藤 啓子 降幡 賢一 堀尾眞紀子 松本 仁一 よしだみどり 吉野源太郎

受賞作の紹介

「世界のどこかに真実を知っている人間はいるはずだ」

伊澤理江著『黒い海 船は突然、深海へ消えた』

審査委員 海老沢小百合

作家の阿刀田高さんは、かつて直木賞の選考委員をされていたが、なぜ、自分は選考委員なのかーとの答えとして、

「自分にはこれは書けないという判断と、これからの才能を発見するという未来志向を持つことが、私の立場だと念じ続けて審査している」と語っておられた。とても足元にも及ばないが、審査委員をお引き受けして以来、私はこの言葉を指針にして読ませて頂いている。

『黒い海』の内容は、サブタイトルと帯に書かれたコピーが実に簡潔、しかも饒舌に語り尽くしているので、そのまま引用する。

【日本の重大海難史上、まれに見る未解決事件。

その驚くべき「真実」。

2008年、太平洋上で碇泊中の中型漁船が突如として沈没、十七名もの犠牲者を

出した。

沈みようがない状況でなぜ悲劇は起こったのか?

ジャーナリストが海のミステリーに挑む。

なぜ証言は無視されたのか。

事故調査報告書の内容が真実でないとしたら?

私は突き動かされるように、ひとりその闇を歩き始めたー】

「黒い海」の黒は、沈んだ漁船から出たおびただしい重油のこと。かつて今村昌平監督の映画(原作は井伏鱒二)「黒い雨」を連想してしまうが、あの黒は原爆投下後に降った、放射性物質を含んだ、重油のような粘り気のある大粒の雨を指していた。この本でも〝黒〟が重要なカギになっている。

著者は当初「私にとって漁業は遠い世界だった」と語る。しかし、ふとしたきっかけで、2008年の、この海難事故を知り、救助された三名をはじめ、関係者の証言を元に、可能な限り資料を集め分析確認していく行程は圧巻だ。

冒頭は息をのむような再現シーンから始まる。その臨場感に引き込まれるが、その後の人物像の描き方も見事だ。ナゾを、ひとつ解明するごとに深まる闇に、立ち往生しながらも、筆者は勇気をもって自身の視座を求め続ける。

やがてその姿は、沈んだ巻き網漁船、第58寿和丸の船主であり、福島県漁連会長の野崎哲さんの人間性と共振しながら、人の生き方そのものを炙り出す。

野崎さんは、この海難事故の後、東日本大震災、さらに原発事故、放射能との闘いに直面し、立ち上がろうとするたびに次々と襲い掛かる難事を前にして、まさに不条理としか思えなかったと語る。そして彼は「水俣と福島は似ている」という思いを強くするようになる。

彼が支えとしてきたと語る『苦海浄土』の作者・石牟礼道子さんの「花を奉る」という詩が、本文に挿入されているが、石牟礼さんは「震災後、がれきの中で、折れて傷ついた小さな野の花が、下を向いたまま咲いているのを見て、この詩がうまれました」と語っておられたそうだ。

『苦海浄土』やこの詩の引用が、『黒い海』の作品自体を単なる告発から、もがき苦しむ関係者の救いや光となって伝わってくるようになる。

「古い事故をなぜ蒸し返すのか」とか「新事実がないと書けないのでは?」という周囲の声に対して著者は「解決には至らない案件を、あえてこの段階で提示することの背景には〝寿和丸の事故や福島原発事故にまつわる不条理の数々、そうしたものをきちんと刻んでおいてほしい〟という当事者の願いに、つき動かされるからだ」と語る。

そして「例え、公的な記録から外れていても、関係者の声に耳を傾け、事実を丹念に拾っていけば、記録に残す価値があるものは、はっきりとした輪郭を伴って浮かび上がってくる」という信念にたどり着く。

石牟礼道子さんの代表作『苦海浄土』のあとがき、冒頭に

〈一九六九年、熊本において【水俣病を告発する会】が発足した。代表になっていただいた高校教師本田啓吉先生がおっしゃった言葉を今に忘れない。「我々は一切のイデオロギーを抜きにして、ただ、義によって助太刀致します」〉石牟礼さん自身も〈『苦海浄土』はまさにこれと同じ気持ち「義によって助太刀いたす」という思いで書きました〉と述べられているが、この本田啓吉先生は私の高校時代の恩師である。

憧れの志望校に入れて、さあ、花の女子高生。浮かれて受けた最初の現代国語の授業中、立たされて叱責を受けた苦い思い出が蘇る。立っている理由が分からないまま、答えを出し続けてもお許しは出ず、翌日も私が立ったところから、授業再開。ただ言われ続けたのは「自分に問いかけろ。君自身の言葉で語れ」。

今回、久々にあの時の、本田先生の静かで野太い声がブーメランのように舞い戻ってきた。人生は巡り巡って、ひとしずくの甘露と、思いがけない展開をもたらすものだとしみじみ思う。

『黒い海』のあとがきにも、鳥肌がたつような巡り合わせが書かれている。

伊澤さんも「義によって助太刀致す」という思いで書かれたのではないだろうか。今後のご活躍にエールをお送りしたい。

受賞の言葉

「小さな声」にこそ伝えるべき大切なものがある

伊澤理江

70年以上の歴史ある「日本エッセイスト・クラブ賞」をいただき、選考に関わってくださった全ての皆様に心よりお礼を申し上げます。選考対象となるジャンルも幅広く、まさか拙著が選ばれるとは思いもよりませんでした。

「黒い海」は、今からちょうど15年前の6月に、千葉沖で沈没した、漁船「第58寿和丸」を題材としたものです。寿和丸は20人を乗せた漁船で、カツオやマグロを追って長い航海に出ていました。そのときに事故に遭遇しました。

最も安全とされる方法を使い、太平洋上で船を休ませていた。正午すぎのことです。そこに突然、寿和丸は二度の衝撃を受けました。船はあっという間に転覆。海に投げ出された方々もいましたが、多くは船内に閉じ込められたまま、脱出する間もなかったようです。船体は1時間ほどで沈没し、17人の命が海に消えました。生還者はたった3人です。

現場には広範囲にわたり、ドロっとした真っ黒な油が海を覆っていたと言います。事故当初から、何らかの衝撃により燃料油が積まれた寿和丸の船底が破損し、それが原因となって転覆・沈没したとの見方がありました。大量の燃料油が漏れ出た、それが船体が壊された証だと言われていました。

しかし、国の調査結果は、思わぬ内容でした。

事故から3年後、東日本大震災の混乱の最中に、国の運輸安全委員会が公表した調査報告書では「原因は大波」だったのです。これに疑問を持った人たちは、「国に逆らうのか」とばかり、軽んじられ、排除もされました。やがて彼らの声は埋もれ、事故のことは我々の記憶から薄れていったのです。

私が寿和丸の取材を始めたのは2019年です。事故発生から11年後のことです。全くの偶然でこの事故のことを知り、「寿和丸はなぜ沈んだのか?」という謎解きにすっかりのめり込みました。

3人の生還者に事故の状況をインタビュー取材していくと、報告書の内容と全く違うわけです。一番近くで事故を見た3人の証言と、報告書の内容が大きく食い違っている。どう考えても不可解でした。寿和丸は波で沈んだとは思えないのです。

生還者の一人に初めて会った時、彼は憤りながら勢いよく語り始めました。私が質問を始めるより前に、です。聞いていくと、彼は言うわけです。「当時、国に自身の証言をまともに聞いてもらえなかった」と。

事故から10年以上も経っているのに、彼の記憶は鮮明でした。不可解な調査結果が出され、幕引きされ、納得できないという思いの中で、何度も何度もあの時のことを反芻し、長い年月を経てきたのだろうと想像できました。本当に悔しかったのだと思います。

私の取材は、そうした事故当事者の声に突き動かされるように進みました。報告書の矛盾を突き詰め、本当の原因を探ろうとする過程で見えてきたのは、真実の追究よりも辻褄合わせでよしとする調査機関の官僚的体質、そして軍事機密の高い壁でした。

一方で事故の当事者らは「国」の理不尽さを前に耐え忍ぶだけ……。その構図を知ったとき、私はこの重大海難を不運な事故として埋もれさせることなく、何が覆い隠されていたのかを丹念に取材し、後世に残したいと考えるようになりました。

強い者の大きい声はよく通る。一方で、こちらから聞きに行かないと決して表に出てこない、かき消されそうな小さな声もあります。立場の弱い者の小さき声。そこにこそ、伝えるべき大切なものがあると私は思います。強き者による記録が全てではありません。

「黒い海」には、理不尽にただ耐え忍び、憤りや悔しさ、悲しみといった感情を押し殺しながら生きる人たちが何人も登場します。そうした、社会から見えない人々の存在、理不尽さ、絶望の最中にあっても、何とか前を向いて生きようとする人間の尊さ。そうしたものを私は描きたいと思いました。

本書の冒頭、トビラにはフランスの作家・カミュの言葉を引用しています。

「世界は人間の理性を超えている。ただそれだけのことなのだ」

その、理性を超えた不条理の中で生き続けているのが、本書の主人公でもある野崎哲さんです。野崎さんは、寿和丸を所有する船会社の社長さんです。

寿和丸の事故で17人の乗組員を失い、船も失いました。そして、3年後には東日本大震災。福島県いわき市にある社屋は津波に襲われ、計3隻の漁船も失いました。野崎さんはその後、福島原発の事故にも苦しめられます。事故はまだ終わっていません。トリチウムを含んだ処理水を海洋に放出する問題は、まだ議論が続いており、福島県漁連会長でもある野崎さんは、ずっと国や東京電力との交渉の矢面に立たされているのです。

しかし、逃れようのない不条理の真っ只中にいる野崎さんは、希望を捨てていません。詳しくはこの本の終盤で記しました。「黒い海」は、野崎さんの苦悩と葛藤の記録でもあり、地元に土着して生きる他はない、福島の漁業者たちの思いが詰まった1冊でもあります。

『黒い海』は、多くの方々に支えられて生まれた作品です。海にも船にも疎い私の取材に、何度となく応じてくださった事故の関係者や専門家の皆さん。読者目線を何よりも大切に、その中でどう伝えていくか、一冊のノンフィクションを書くとはどういうことかを丁寧に教えてくださった講談社の青木肇編集長。フロントラインプレスの代表・高田昌幸さんからは調査報道の醍醐味を学び、「黒い海」でも伴走していただきました。そして何より、家族の理解と支えも欠かせないものでした。

決して一人の力ではなく、ご協力くださった全ての方々と共に頂いた日本エッセイスト・クラブ賞です。本書に関わってくださった方、また関心を寄せてくださった全ての皆様に心より感謝を申し上げます。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

いざわ・りえ

1979年生まれ。英国ウェストミンスター大学大学院ジャーナリズム学科修士課程修了。英国の新聞社、PR会社などを経て、フリージャーナリストに。調査報道クループ「フロントラインプレス」所属。これまでに「20年前の『想定外』 東海村JCO臨界事故の教訓は生かされたのか」「連載・子育て困難社会 母親たちの現実」をYahoo!ニュース特集で発表するなど、主にウェブメディアでルポやノンフィクションを執筆してきた。TOKYO FMの調査報道番組「TOKYO SLOW NEWS」の企画も担当。東京都市大学メディア情報学部「メディアの最前線」、東洋大学経営学部「ソーシャルビジネス実習講義」等で教壇にも立つ。初の著書となる本作で、大宅壮一ノンフィクション受賞受賞。

受賞作の紹介

「巨匠」と「ファン」の誠実なやりとり

吉原真里著『親愛なるレニー レナード・バーンスタインと戦後日本の物語』

審査委員 松本仁一

レナード・バーンスタインといえば米国の誇る世界的な指揮者です。

著者は、アメリカ議会図書館に保管されている彼あての手紙を調べていて、たまたま2人の日本人の名前を見つけました。天野和子と橋本邦彦。

フランスでピアノを学んだ天野は、戦後すぐの1947年、バーンスタインが音楽雑誌に寄せたエッセイを読んで感動し、ファンレターを送り始めます。同世代の異性に対する感情も、多分に込めながら。

手紙の書き出しは、最初は「ディア・サー」であり「バーンスタイン指揮者様」でした。それがやがて「親愛なるレニー」に変わっていきます。

天野が送った手紙はフォルダーに三つ分ありました。これはバーンスタインの妻が夫あてに書いた手紙の量に匹敵します。

一方、橋本は79年、4回目の日本公演にやってきたバーンスタインと、同性愛者としての一夜を過ごしました。橋本は、その翌日から恋人・バーンスタインへの手紙を書き始めます。こちらは最初から熱烈なラブレターでした。手紙を投函した日にまた手紙を書くといった具合の、恋に落ちた者の激しさです。

橋本の手紙は、本書によると「何十ものフォルダーを収納した箱が丸二箱分以上」という大変な分量でした。

著者は6年かけてその膨大な量の手書きの手紙を読み込みます。審査委員の間からも「よくこれだけ丹念に読んだものだ」と感嘆の声が上がりました。

強く印象に残ったのは、敗戦直後の日本に、バーンスタインの音楽をきちんと評価し、それを英語で綴って手紙を書く男女がいたということです。そして同時に、世界的な巨匠が、それを適当にあしらうのではなく、誠実に対応していたということです。

著者は、巨匠とファンの、そんな生き生きとしたやりとりをみごとに掘り起こしました。

1979年の日本公演の直前、天野の夫が病気で明日をも知れぬ状態となりました。宿泊先のホテルオークラのロビーで、訪れた天野からそのことを聞いたバーンスタインは彼女を抱きしめ、ロビー中に響くような声で号泣するのです。

一方、バーンスタインは橋本に日本の事務所を任せます。さらには天野に橋本の存在を告げ、協力を求めました。1985年、2人は渋谷で会って新しい仕事に踏み出します。バーンスタインは2人と、単なるスターとファンとしての関係だけでなく、対等の人間同士の関係をつくっていました。

著者はバーンスタインがメディアに語ったこんな言葉を見つけ出しています。

「私はふたつのものをとりわけ愛しています。音楽、そして人間です。どちらをより愛しているかはわかりません。‥‥人を愛することと、音楽を愛すること、それは私にとって同じことなのです」

ところで天野も橋本も、こうした手紙を他者に読まれることは想定していませんでした。

そのため読み進めるにつれ、恋人たちの部屋を覗き見しているような後ろめたさを感じることもありました。にもかかわらずこの本が感動を与えるのは、世界の大指揮者と2人の日本人の、人間としての真剣な愛情・友情が生き生きと描かれているためだと思います。

橋本は日本事務所を辞め、オーストラリアに移住します。著者は米国在住なのですが、2017年にシドニーを訪れて橋本に会い、出版の了解を得ます。

一方、この本の執筆時、著者は東京で娘さんと暮らす89歳の天野にも会い、「レニーのためなら」と手紙の公開を了承されます。

「覗き見の後ろめたさ」はこれにて解消。そう考えていいのではないでしょうか。

受賞の言葉

「エッセイスト」たちの肩に乗る

吉原真里

このたびは、たいへん栄誉ある賞をいただき、本当にありがとうございます。

私はちょうど1ヶ月前、ハワイから羽田空港に着陸して、ゲートから入国審査に歩く途中に、携帯電話で受賞のお知らせをいただきました。

実家に到着して、関係者とガッツポーズのメールのやり取りをしてから、まず私がしたのは、「日本エッセイスト・クラブ賞」をググることでした。これを告白して賞を取り下げられたら困るのですが、エッセイスト・クラブ賞が歴史あるたいへん立派な賞であることは知っていたものの、自分で『親愛なるレニー』が「エッセイ」であるとは考えたことがなかったので、この賞の精神や過去の受賞者を知りたかったのです。

そして私は、日本エッセイスト・クラブ賞は1952年に制定されたことを知りました。その年に、アメリカによる日本本土の占領が終わりました。同年にアメリカでは、それまでどれほど品行方正でせっせと労働に励み税金を納めてもアメリカ国籍を取得できなかった日本人を含むアジア移民が、アメリカに帰化することが可能になりました。冷戦という世界秩序のもとでの日米同盟がどのようなものであったかは、伊澤さんのご本でも示唆されているとおりですが、そうした構造のなかで、「言論の自由を主張し、文化と平和に貢献することを目的として、国際文化団体との連携を期する」ために、日本エッセイスト・クラブが創設されたのです。

エッセイストの意味合いについては、狭義の随筆や随想だけにとらわれず、評論、ノンフィクションなど幅広い分野を対象にするとのことです。私のおおざっぱな数えによると、過去の192の受賞作のなかで、海外の歴史や社会、文化を扱ったルポ、紀行文、評論などは39作、五分の一を占めています。アメリカに焦点を当てたもののなかには、私が孫弟子にあたる島田謹二先生の『アメリカにおける秋山真之』の次には、その島田謹二先生に指導を受けた、私の愛する恩師、亀井俊介先生の名著『サーカスが来た!』、その翌年には藤原正彦さんの『若き数学者のアメリカ』が続き、時代くだって2008年には堤未果さんの『ルポ 貧困大国アメリカ』が受賞しています。

ちなみに、192人の受賞者のうち女性は49人でした。四分の一です。(今日の伊澤さんと私の受賞によって、194人中51人となります。)多いとは言えないものの、1953年に第1回の受賞者を輩出した賞で、とりわけ女性作家の仕事に注目したり支援したりすることを前面に掲げてはいない賞としては、そしてとくに同類の他の賞と比較すると、まずまずの健闘と言えるのではないでしょうか。

女性の受賞者のなかには、私がこよなく愛し、いつの日か私の本の表紙に作品を使わせていただけないかと妄想している、篠田桃紅さんもいらっしゃいます。篠田さんもまた、日本とアメリカの歴史のなかで力強く生き、表現をしつづけたかたでした。2016年には国や国語、母国語を模索してきた温又柔さんも受賞されています。そして今日この場でご一緒している伊澤理江さんの『黒い海』もまた、土に根差し海に生きる人々の言葉にしっかりと耳をかたむけ、その声をつなぐことで「国」のありかたを問う大作です。

こうして、いろいろな著者たちが、言葉や文化、社会、「国」と格闘しながら、さまざまなジャンルで日本語の文章を綴ってきた、その産物に真剣に向き合い、賞を与えてきた日本エッセイスト・クラブ、その営み自体が、とても貴重な「エッセイ」であるように思います。

『親愛なるレニー』のコーダでも書いたように、エッセイスト・クラブが創設された1950年代に英語学習雑誌の文通欄を通じて知り合った両親から、私はニューヨークで生まれ、東京で育ち、アメリカ研究者としてハワイで人生の半分近くを過ごしてきました。私自身の人生が、戦後の日本とアメリカの関係性のなかで生まれ、展開してきたものです。

そして、その自分と世界の関係を理解するため、そしていわば自分の人生に落とし前をつけようとして、私は日本語と英語の両方で執筆を続け、これまで何冊も本を書いてきました。それぞれがまったく違ったタイプの本で、どの本にも全力をかけてきたつもりです。でも今回の本ほど、調査と執筆の過程でさまざまな紆余曲折を経験したことはありませんでした。

今回の本は、冷戦期の日米の文化政策についての調査をしようと思って資料を集めていたときに、ワシントンの議会図書館で偶然出会った手紙がきっかけで、もとの研究計画を大きく旋回させて、その後6年間、執筆・推敲を重ね英語版を出し、そこからさらに3年間かけて日本語版が世に出たものです。その道程で、ほんとうに多くの出会いがありました。

まず最初に、レナード・バーンスタインという、とてつもなくスケールの大きな人物との出会い。私は音楽愛好家としてもアメリカ研究者としても、もちろんバーンスタインの重要性は知っていましたが、なぜかそれ以上の積極的な興味は持ったことがありませんでした。議会図書館に所蔵された1700箱という気が遠くなるようなコレクションやその他の資料を通して、バーンスタインの人生や仕事を知るなかで、私はバーンスタインがまさに「愛のひと」であったことを理解しました。そしてあらためて彼の音楽に耳を傾けたりピアノ曲をさらったりするなかで、私はバーンスタインが音楽を通じて表現しようとした、愛や渇望、笑いや悲しみ、迷いや葛藤に浸りました。彗星のように輝く芸術家であっただけでなく、世界の平和を真に希求し、人類がそれを達成できるとの信念を失わなかったバーンスタイン。アメリカと日本、そして世界全体が前代未聞の危機に見舞われたこの10年間に、そのような存在と向き合ってきたことで、私はさまざまな局面で勇気をもらいました。

そして次に、天野和子さんと橋本邦彦さんという、バーンスタインと深くかけがえのない愛情関係を築いた二人の日本人との出会い。はじめは丁寧な手書きで綴られた数々のお手紙の文面を通して、そしてのちにはご本人に実際にお会いしてやりとりを重ねるなかで、私は、見返りを求めない真摯な愛、敬愛する対象に全力で奉仕しながらも自分を見失わない確固とした主体性、形を変えながら深まる関係性、そうした愛情が、物理的な距離や立場の違いやそれぞれの現実生活といった壁をこえて実際に存在することを知りました。そして、そのような個人の人生や愛情に向き合い、掘り下げ、本という形で世に伝えるにあたっては、研究者や著者としてのアジェンダや能力のほかに、そしてそれ以上に大切な、人間としての姿勢や資質が必要であることを、折に触れて感じました。私にとってこの本の執筆は、まさに人間としての力を試されるものであり、その過程で本当に多くのことを学びました。

また、バーンスタインの芸術や平和への想いを実現すべく、マエストロの存命中もその後の30年以上も、さまざまな形で尽力してきた人々とその仕事との出会いもありました。バーンスタインがとてつもない才能をもった芸術家であったことは間違いありませんが、芸術は個人の才能だけで社会に意味をもたらすことはできません。バーンスタインの音楽を愛し、芸術の力を信じ、変わりゆく政治や経済や社会の仕組みをナビゲートしながら、音楽を生み出し、人をつなぎ、歴史を伝える営みに携わる人たちの誠意と寛大さにも、おおいに勇気づけられてきました。

そして、『親愛なるレニー』が刊行されてからも、私が想像していなかった形の出会いを数多く経験しています。バーンスタインや音楽をこよなく愛し、この本に登場するコンサートに足を運んだり録音を聴いたりして人生を送ってきたかたたちが、まさに天野さんや橋本さんがバーンスタインにしたように、私に手書きで手紙を送ってくださったり、イベントに足を運んで思いを言葉で伝えてくださったり、ご自分のお仕事の成果を私と共有してくださったりしています。また、必ずしもバーンスタインやクラシック音楽に馴染みがない読者でも、この本の著述をとおして自らが生きてきた人生や社会を振り返るきっかけになっているようです。この本は多くの読者にとってまさに本のサブタイトルである「戦後日本の物語」なのだと感じています。そのように、読者が自らを見出し、レレバンスを感じられるような本を書くことができたのは、著者としてほんとうに幸せなことです。

芸術が個人の才能だけでは世に伝わらないのと同様、本も著者ひとりの力で生まれるものではありません。この本の誕生とその後の展開を経験して、私はそのことを今まで以上に痛感しています。

まず、たいせつな、プライベートな経験と物語を、私の筆に委ねてくださった、天野和子さんと橋本邦彦さんに、心から感謝申し上げます。その決断にどれだけの勇気と信頼が必要であったかと想像するに、愛することは信じることだ、との思いを強くします。

そして、取材に応じてくださったり資料を提供してくださったり、アーカイブの迷路をナビゲートしてくださったり、取材旅行中にお世話になったり、草稿を読んでコメントをくださったり、あれこれの苦労話に共感をもって耳を傾けてくださったりと、リサーチの過程で直接・間接の協力をしてくださった多くのかたたちにも、足を向けては眠れません。

アルテスパブリッシングの木村元さんには、初期の段階から、この実にややこしい企画に根気よく誠実に取り組んでいただきました。温かく愛の溢れる本づくりをしてくださった装丁の木下悠さんとイラストのナガノチサトさんには、とても感謝しています。そしてこの本に関しては、アルテスのみなさんそして野崎洋子さんが、私がこれまでに経験したことのない熱いチーム体制で、営業や広報にあたってくださっています。思いを共にする人たちが力を合わせれば、いろんなことが可能になるだけでなく、単純に楽しい!ということを日々味わっています。

数多くの作品を読み込み、真剣に議論し、『親愛なるレニー』を選んでくださった、エッセイスト・クラブ賞の審査員のみなさま、本当にありがとうございます。

そして、たくさんの素晴らしい本が世の中に存在するなかで、審査員のかたたちに評価していただくためには、まずは本の存在を知っていただかなければいけません。さまざまな媒体で書評や記事を書いてくださったかたたち、ラジオや雑誌でインタビューをしてくださったかたたち、ポッドキャストやブログなどで本を取り上げてくださったかたたち、書店やその他のスペースでイベントを開催してくださったかたたちなど、この本をあれこれの形で応援してくださってきたみなさん、本当にどうもありがとうございます。これからも引き続き宣伝を続けていただくよう、お願いいたします。

この賞を励みに、今後も頑張って研究や執筆を続けていこうという元気をいただいています。詳細はまだ未公開ですが、現在、日本語と英語、日本とアメリカで生きてきた私の物語の本を準備中です。実はそちらのほうが、古典的な意味での「エッセイ」に近い形になっていますので、もしよろしければぜひ来年もこちらに呼んでいただければ、今日の経験を糧に、来年はより磨きのかかった受賞の言葉を披露させていただきます。

今日は本当にどうもありがとうございました。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

よしはら・まり

1968年ニューヨーク生まれ。東京大学教養学部卒、米国ブラウン大学博士号取得。ハワイ大学アメリカ研究学部教授。専門はアメリカ文化史、アメリカ=アジア関係史、ジェンダー研究など。著書に『アメリカの大学院で成功する方法』『ドット・コム・ラヴァーズ――ネットで出会うアメリカの女と男』(以上中公新書)、『性愛英語の基礎知識』(新潮新書)、『ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール――市民が育む芸術イヴェント』『「アジア人」はいかにしてクラシック音楽家になったのか?――人種・ジェンダー・文化資本』(以上アルテスパブリッシング)、共編著に『現代アメリカのキーワード』(中公新書)、共著に『私たちが声を上げるとき――アメリカを変えた10の問い』(集英社新書)、そのほか英文著書多数。